Meret Oppenheim (1913-1985 )

Zu den verkauften WerkenFrühes Leben und künstlerischer Werdegang

Meret Oppenheim wurde in eine gebildete Familie mit deutschen und Schweizer Wurzeln geboren. Ihre Großmutter, Lisa Wenger, war Malerin und Kinderbuchautorin. Schon früh kam Meret mit Kunst und Literatur in Berührung, unter anderem durch Begegnungen mit dem Schriftsteller Hermann Hesse.

Sie wuchs in Steinen bei Lörrach auf, nahe der Schweizer Grenze, und besuchte verschiedene Schulen, darunter die Rudolf-Steiner-Schule in Basel. Bereits als Jugendliche zeigte sich ihr künstlerisches Talent in Zeichnungen, Skizzen und surrealistischen Texten. 1932 reiste sie mit ihrer Freundin Irène Zurkinden nach Paris, wo sie in Kontakt mit den surrealistischen Künstlerkreisen rund um André Breton, Marcel Duchamp, Hans Arp und Alberto Giacometti kam.

Durchbruch mit „Frühstück im Pelz“ und surrealistischer Erfolg

In Paris entstand ihr berühmtestes Werk: „Déjeuner en fourrure“ („Frühstück im Pelz“), das 1936 auf der International Surrealist Exhibition in London gezeigt und vom Museum of Modern Art (MoMA) in New York angekauft wurde. Dieses Objekt, eine mit Pelz bezogene Teetasse samt Untertasse und Löffel, wurde zu einem Schlüsselwerk des Surrealismus und machte Oppenheim international bekannt.

Neben ihrer künstlerischen Arbeit wurde sie durch Man Rays Fotoporträt-Serie „Érotique voilée“ zur stilisierten „Muse der Surrealisten“, eine Rolle, die sie bewusst hinterfragte und später auch künstlerisch dekonstruiert hat.

Rückzug, Neuanfang und spätes Werk

Nach einer Schaffenskrise kehrte Oppenheim 1937 in die Schweiz zurück und trat der Gruppe 33 bei, die sich gegen den aufkommenden Faschismus stellte. Sie studierte an der Kunstgewerbeschule Basel und vertiefte ihre handwerklichen Fähigkeiten.

1949 heiratete sie den Germanisten Wolfgang La Roche. Nach einer Phase des Rückzugs begann ab 1954 eine neue kreative Phase. Sie bezog ein eigenes Atelier und schuf neben Gemälden, Objekten und Skulpturen auch Lyrik, Kostüme und Brunnenanlagen – darunter den Meret-Oppenheim-Brunnen in Bern (1983).

Feministische Perspektiven und interdisziplinäre Kunst

Meret Oppenheim war nicht nur surrealistische Künstlerin, sondern auch Pionierin feministischer Kunst. Ihre Werke hinterfragen traditionelle Rollenbilder und thematisieren die Darstellung des Weiblichen in der Kunst. Mit ihrem Leitsatz „Don’t cry, work“ wurde sie zur Identifikationsfigur für nachfolgende Künstlergenerationen.

Oppenheim arbeitete mit verschiedenen Medien: Malerei, Collagen, Möbeldesign, Skulpturen, Lyrik und Kostümdesign. Viele ihrer Werke – wie „Ma Gouvernante“, „X = Hase“ oder die surrealistischen Kostüme für Picassos Theaterstück – verbinden Alltagsgegenstände mit poetischem Denken und gesellschaftlicher Kritik.

Nachlass und Vermächtnis

Ihr literarischer Nachlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Postum wurden bislang unbekannte Zeichnungen entdeckt und 2019 kunsthistorisch aufgearbeitet. Meret Oppenheim starb am 15. November 1985 in Basel, am Tag der Vernissage ihres letzten Buches. Ihre letzte Ruhestätte liegt im Künstlerdorf Carona im Tessin.

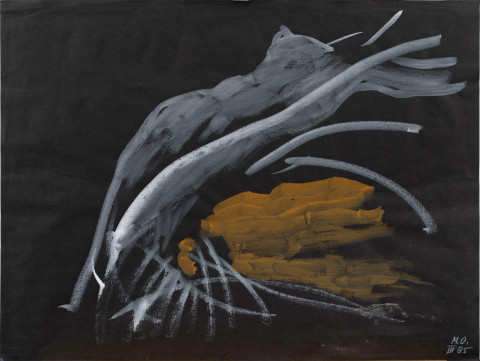

Meret Oppenheim

Am Strand, 1985CHF 5'107

Meret Oppenheim

Blauer Schmetterling, 196027'946

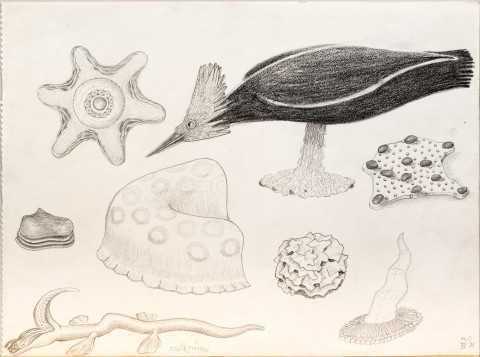

Meret Oppenheim

Das Ohr von Giacometti, 1933–771'757

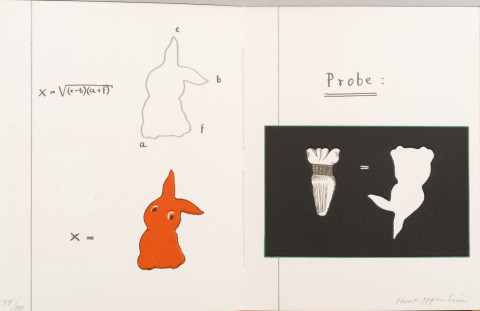

Meret Oppenheim

Das Schulheft, 1973CHF 3'646

Meret Oppenheim

Entwürfe für Gegenstände aus Porzellan, 1970CHF 4'864

Meret Oppenheim

Garibaldina, 1952/1970CHF 35'567

Meret Oppenheim

Gesicht im Nachthimmel, 1963CHF 44'562

Meret Oppenheim

Gesicht–Insekt, Visage–Insecte, 1975CHF 43'754

Meret Oppenheim

Hafer-Blumen, 1969CHF 2'552

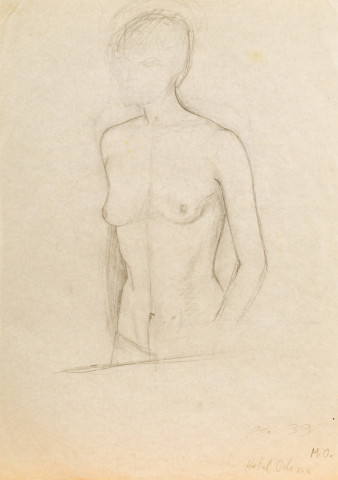

Meret Oppenheim

Hotel Odessa, 1933CHF 4'254

Meret Oppenheim

Kleines Idol, 1961CHF 111'685

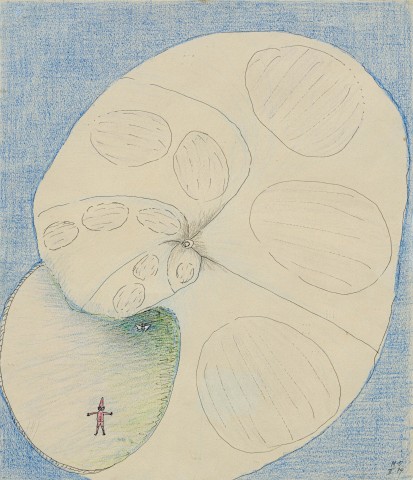

Meret Oppenheim

Kleines rotes Mädchen in einer Muschel, 1974CHF 23'519

Meret Oppenheim

Le cocon (il vit), 1974CHF 1'945

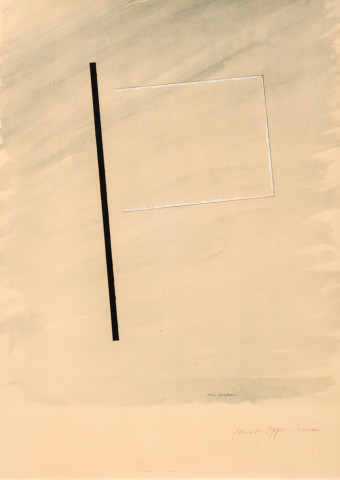

Meret Oppenheim

Mon drapeauCHF 3'877

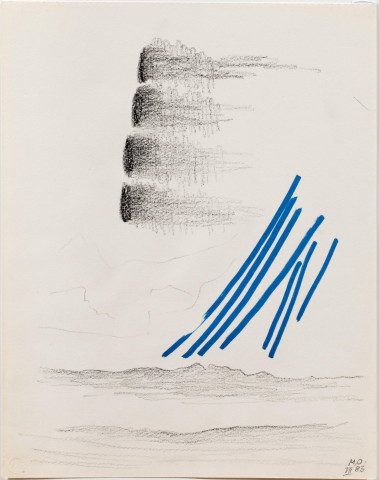

Meret Oppenheim

Nuage sur un pont, 1963–78CHF 54'720

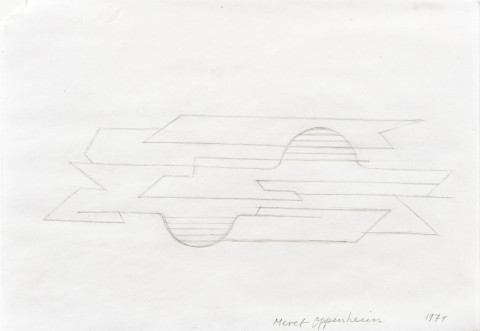

Meret Oppenheim

Ohne TitelCHF 4'864

Meret Oppenheim

Paysage avec trombe d'eau, 1983CHF 4'134

Meret Oppenheim

Pelztasse (nach Foto Man Ray), 1971CHF 1'979

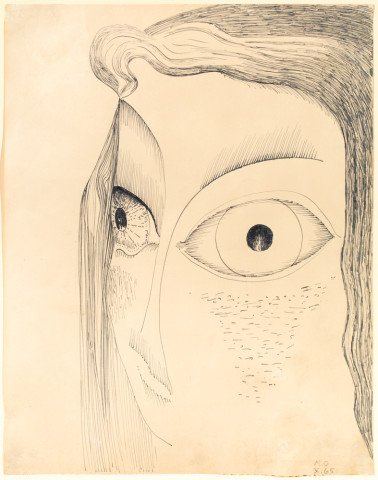

Meret Oppenheim

Portrait de femme, les yeux, 1965CHF 7'496

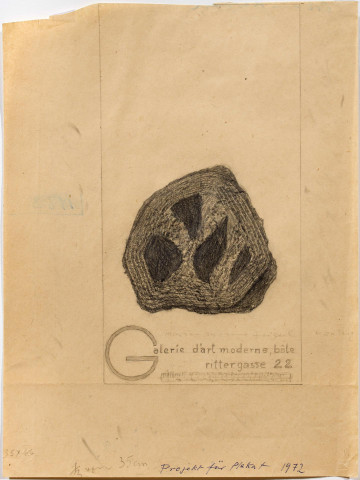

Meret Oppenheim

Projekt für Plakat Galerie d'art moderne, Bâle, 1972CHF 1'824

Meret Oppenheim

Souvenir du déjeuner en fourrure, 1972CHF 8'541

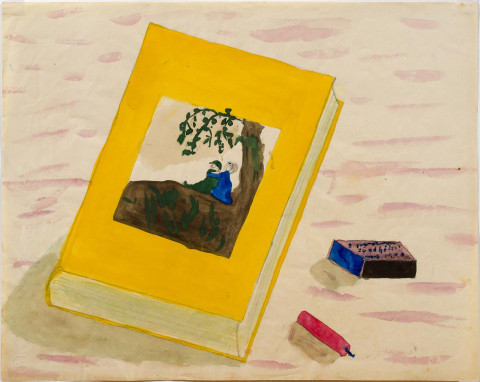

Meret Oppenheim

Stillleben mit Buch und Zündholzschachtel, 1926/27CHF 3'161

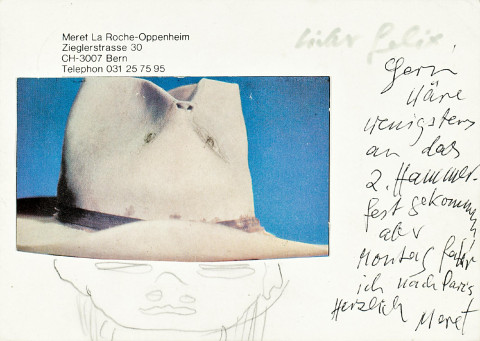

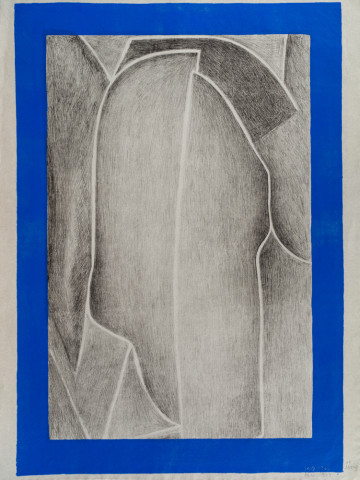

Meret Oppenheim

Surrealistische KompositionCHF 1'216

Meret Oppenheim

Wolken (II), 1971CHF 2'721

Meret Oppenheim

Zwei, sich küssend, 1961CHF 1'337